Googleが検索結果表示の&num=100パラメータを廃止??

2025年9月11日にXに以下のような興味深いポストが投稿されました。

Googleは&num=100を行う機能を削除したようですが、誰か確認できますか?

パラメータを使用すると、2ページしか表示されません。この「2ページ」フィルターは1年間テストされてきましたが、通常、2ページ目をクリックすると、トップ100の残りが表示されます。今は2ページ目以降は何も表示されません。

https://x.com/tehseowner/status/1966047184572342734

検索結果のURL末尾に追加される「&num=100」のような文字列は、検索結果の表示件数を指定するためのURLパラメータです。

このパラメータをGoogle検索のURLに追記することで、1ページに表示される検索結果の件数を標準の10件から最大100件まで変更できます。

「え?私は10件ずつしか見ていないけど?」と思われるかもしれません。その通りです。

実は、このパラメータ機能は多くのランキングトラッカーツールがランキングチェックに使っている機能です。特定のキーワードで競合サイトの順位を広範囲に調査したり、検索結果の全体像を素早く把握したりする目的で &num=100 はよく利用されています。

通常であれば10回ページ表示を切り替えなければチェックできない100位までの検索順位チェックが、1度の表示で済むので低コストで順位チェックができます。

しかし、現在、URLに &num=100 を追加しても、検索結果の表示件数は10件(またはユーザーが設定したデフォルトの件数)のままとなり機能しません。

仕様変更がもたらした影響

この変更により、ほとんどのGoogleランキングトラッカーツールが機能しなくなりました。

この変更により、ほとんどのGoogleランキングトラッカーツールが機能しなくなりました。

多くの方がお使いになっているノビリスタ(nobilista)やAhrefsなども、検索ランキング機能の一部で不具合が発生しています。

技術的には、修正対応がそれほど難しい仕様変更ではないと思われます。しかし、順位チェックにかかる工数が増加するのは避けられない状況です。

もしかすると、これからランキングトラッカーツールの値上げラッシュや使用回数制限の厳格化が始まるかもしれません。

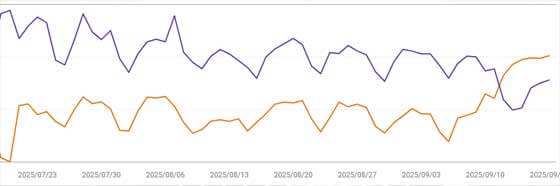

サーチコンソールの表示にも影響?

上記の仕様変更が全世界で広がったあたりで、Googleサーチコンソールのパフォーマンスレポートに大きな変化が見られることが報告されるようになってきました。

具体的には、PCでの表示回数(インプレッション)が減少し、平均掲載順位が急激に上昇するという現象が確認されています。

これまで100件表示機能を利用して検索順位などを取得していた多くのサードパーティ製の分析ツールやスクレイピングツールが機能しなくなったため、レポートのデータに影響が出ていると推測されています。

サーチコンソールのデータはなぜ変動した?

今回の騒動の発端は、Googleが「検索結果を1ページに100件表示する」という上記で説明したパラメータ機能を廃止したことです。

今回の騒動の発端は、Googleが「検索結果を1ページに100件表示する」という上記で説明したパラメータ機能を廃止したことです。

一般的なユーザーにとって、この変更はほとんど影響がありません。しかし、SEO業界で広く使われている順位測定ツールは、この100件表示機能を活用して効率的にデータを収集していました。

具体的にどういうことか説明しましょう。あるパン屋さんのサイトが「地域名 パン屋」で58位だったとします。以前は、順位測定ツールが100件表示で一度にデータを取得し、その中から58位という順位を判定していました。

ところが、この機能が使えなくなったため、測定ツールは6ページ分(10件×6ページ)を順番に読み込む必要が出てきました。この過程で、測定頻度が下がったり、測定自体がスキップされたりすることが増えたのです。

その結果、サーチコンソールには「あなたのサイトが表示された」という記録が減少したのです。そして、表示回数のグラフが急降下したように見えるわけです。

逆に、2ページ目以降の下位にランキングされている検索画面が表示されることが少なくなったために、平均順位は急上昇したように表示されるのです。

ある意味、これまでトラッキングツールで「水増し」されていた表示回数と順位が元に戻ったとも言えるでしょう。

サイトの価値が落ちたわけではない

急にサイトの評価が下がってしまったのでは?と思われるかもしれませんが、サイトの価値は何も変わっていません。

大切なのは、サーチコンソールの数字ではなく、実際の問い合わせ数、来店数、売上といった「ビジネスの実数」です。データの変動に一喜一憂する前に、お客様の声に耳を傾けてみてください。

「ホームページを見て来ました」というお客様が減っていないなら、何も心配する必要はありません。

今回の件が示すツール依存SEOの危うさ

今回のGoogle仕様変更による混乱は、私たちに重要な教訓を突きつけています。それは、デジタルマーケティングにおける「ツールへの過度な依存」がいかに危ういかということです。

ツールの数字は現実そのものではない

測定ツールは、いわば「体温計」のようなものです。体温計の数字だけ見て「36.5度だから健康だ」と判断するのは早計でしょう。

顔色、食欲、気力など、総合的に見て初めて健康状態がわかります。ウェブサイトも同じです。表示回数という「体温」だけでなく、実際の問い合わせ内容、お客様の滞在時間、リピート率など多角的な視点が必要なのです。

今こそツール依存SEOから顧客中心SEOへ

「検索順位を上げること」がSEOの目的になっていませんか?これは手段と目的を取り違えた典型例です。

顧客中心SEOの本質は「お客様が本当に知りたいことは何か」を考え抜くことです。キーワードの検索ボリュームやCPC(クリック単価)といった数字ではなく、以下に挙げるような生の情報こそが、最強のSEO戦略の源泉になります。

- お客様の声

- 店頭での質問

- クレームの内容

「でも、うちにはそんな時間もスキルもない」と思われるかもしれません。

大丈夫です。難しく考える必要はありません。

店頭でよく聞かれることをそのまま記事にする。お客様からいただいた感謝の言葉を(許可を得て)掲載する。これだけでも、AIが量産する無機質なコンテンツとは一線を画す、血の通ったウェブサイトになるのです。

データに惑わされない!今すぐやるべき3つのアクション

サーチコンソールの数字に振り回されている暇はありません。今こそ、本当に意味のある行動を起こす時です。ここでは、明日からでも実践できる3つの具体的なアクションをお伝えします。

Googleアナリティクスで事業への貢献度を確認

「表示回数が減った!」と慌てる前に、まずGoogleアナリティクス(GA4)を開いてください。見るべきは左メニューから「レポート」→「集客」→「トラフィック獲得」を開きます。

ここで、「セッションのデフォルトチャネルグループ」という項目を見れば、以下のような経路のどれからユーザーがサイトに訪れたかを確認できます。

- 自然検索(Organic Search)

- 広告(Paid Search)

- SNS(Organic Social)など

また、左メニューから「広告」→「アトリビューション」→「コンバージョン経路」を開きます。これにより、ユーザーが初回接触からコンバージョンに至るまでに、どのようなチャネル(検索、広告、SNSなど)に接触したかの道のりを確認できます。

さらに、GA4では、訪問者の具体的な行動は「イベント」として計測できます。

例えば、「電話番号がタップされたらtel_tapというイベントを発生させる」といった設定を行います。そして、そのイベントをコンバージョンとしてマークすることで成果を計測できます。

これらの「行動を伴う数字」こそが、あなたのウェブサイトの真の健康状態を示すバロメーターです。

お宝キーワードの順位を手動で確認

「平均掲載順位が下がった」という報告に一喜一憂するのはもうやめましょう。大切なのは、あなたのビジネスにとって本当に価値のある「お宝キーワード」の順位です。

今すぐやるべきことは、シークレットモード(プライベートブラウジング)で実際に検索してみることです。以下のキーワードを月1回、手動でチェックしてください:

- 「商品・サービス名 + 地域名」

- 「お客様の悩み + 解決方法」

- 「競合他社名 + 比較」

たとえば整体院なら「腰痛 改善 地域名」「ぎっくり腰 すぐ治したい」「整体院A vs 整体院B」といった具合です。

ここで注意したいのが、自分の願望でキーワードを選ばないことです。実際にお客様が使っている言葉を選んでください。

「高品質リフォーム」と検索する人はいません。「安くて丈夫な外壁」と検索するのです。店頭でお客様が使う言葉、電話で聞かれる質問、これらがそのまま「お宝キーワード」になります。

SEOの本質に立ち返ってお客様のための情報発信を強化

数字を追いかけるのをやめて、目の前のお客様と向き合いましょう。最強のSEO対策は、お客様が「これが知りたかった!」と思わず声に出してしまうようなコンテンツを作ることです。

まず、この1週間でお客様から受けた質問をすべて書き出してください。そして、その中から「3回以上聞かれたこと」を選び、それに対する回答を500字程度で書いてみましょう。

専門用語は使わず、お客様が使う言葉で説明することがポイントです。

次に、お客様の「勘違い」や「思い込み」をリストアップしてください。「エアコンクリーニングは夏前にやるもの」(実は秋がベスト)、「相続税は金持ちだけの話」(実は都市部の持ち家があれば対象になることも)など、プロから見れば当たり前でも、一般の方が知らないことは山ほどあります。

最後に、季節や時期に合わせた情報を先回りして発信しましょう。12月なら「年末の大掃除で絶対やってはいけない3つのこと」、3月なら「引っ越し費用を3割安くする、業界人だけが知る裏ワザ」など、タイミングを逃さない情報発信が、お客様の心を掴みます。

Googleの動向に振り回されないWeb集客戦略

大切なのは、Googleだけに依存しない「複数の集客経路」を確保し、変化に強いビジネス基盤を作ることです。

集客の入り口を増やす(SNS・LINEビジネスアカウント)

SNSについて構え過ぎる必要はありません。インスタグラムで毎日投稿する必要もなければ、バズを狙う必要もありません。

ポイントは、お客様の許可を得て、リアルな変化を見せること。作り込んだ広告より素朴な実例の方が心に響くのです。

LINEビジネスアカウントも見逃せません。「ググる」から「タグる」(ハッシュタグで検索)、そして「LINEで聞く」へお客様の行動は確実に変化しています。

重要なのは、すべてを完璧にやろうとしないこと。まず1つ選んで、3ヶ月続けてみてください。SNSなら月2回の投稿、LINEなら自動応答の設定から。小さく始めて、反応を見ながら育てていけばいいのです。

お客様と直接繋がる(メルマガ・LINEで資産を築く)

検索順位は変動します。SNSのアルゴリズムも変わります。でも、メールアドレスやLINEの友だちリストは、あなたの会社の「資産」として残ります。

これこそが、どんな変化にも対応できる最強の集客基盤です。

メルマガやLINEの最大の強みは「プッシュ型」であること。お客様が検索してくれるのを待つのではなく、こちらから情報を届けられます。

「でも、何を書けばいいかわからない」という声をよく聞きます。難しく考える必要はありません。たとえば:

- 月初め:今月のお休みのお知らせ、季節のあいさつ

- 月半ば:お客様の声や事例の紹介、スタッフの一言

- 月末:来月のキャンペーン、業界の豆知識

この3回で十分です。

大切なのは、売り込みばかりにしないこと。「役に立つ情報8割、お知らせ2割」を意識してください。

そして、最も重要なのが「リストの集め方」です。「メルマガ登録で10%オフ」といった安易な方法では、割引目当ての客しか集まりません。それより「外壁塗装で失敗しないための7つのチェックリスト」「相続税がかかるかどうかが5分でわかる診断シート」など、お客様が本当に欲しい情報と引き換えに登録してもらう。これなら、最初から興味関心の高い、質の良いリストが集まります。

まとめ

サーチコンソールの表示回数が激減して、不安を感じた方も多いのではないでしょうか。今回の変動は、Googleが検索結果の表示方法を変更したことで測定ツールが影響を受けただけです。

ウェブサイトの価値は、何も変わっていないのです。

むしろ、この騒動は私たちに大切なことを教えてくれました。表示回数ではなく問い合わせ数を、検索順位ではなくお客様の満足度を重視すべきなのです。そして、Googleだけに頼らない、複数の集客経路を確保することの重要性も明らかになりました。

もし、本記事の内容を自社サイトに具体的にどう適用すれば良いか分からない、あるいは専門的な知見に基づいた個別のコンサルティングが必要だと感じられた場合は、どうぞ弊社スリードットにお気軽にご相談ください。経験豊富なコンサルタントが、お客様のサイト規模や特性に合わせた最適な戦略をご提案し、目標達成をサポートいたします。

弊社スリードットは、SEOを含めた総合格闘技としてWebマーケティングの支援をさせていただいております。最新のWebマーケティング情報収集、SEOの外注化、または内製化における伴走型サポートに興味ある方は弊社にお気軽にご相談ください。