Google内部評価システム「Goldmine(ゴールドマイン)」がタイトル書き換えに使われている?

Google内部で使われているとされるある評価システムが、検索画面に表示されるタイトルの生成に関係している可能性がSEO業界で話題です。

Google内部で使われているとされるある評価システムが、検索画面に表示されるタイトルの生成に関係している可能性がSEO業界で話題です。

それは、昨年のGoogleデータ漏洩によって明らかになったとされる「Goldmine Scoring System(ゴールドマイン・スコアリング・システム)」と呼ばれる内部システムです。

このシステムが、検索結果ページ(SERPs)に表示するのに最もふさわしい「タイトル候補」を選定する可能性が論じられています。(Google公式発表ではありません)

サイト管理者が設定したページの<title>タグが、必ずしも検索結果に表示されるわけではないことは多くの方が気づいているかと思います。

どうやら、この「Goldmine」システムが、Googleが検索結果に表示するタイトルを<title>タグから書き換える際の内部的な評価ロジックの一部である可能性が示唆された、という内容です。

では、なぜGoogleはタイトルを書き換えるのでしょうか? そして、どうすれば防げるのでしょうか? CTRとブランド価値を守るためのコンテンツ戦略を解説します。

なぜGoogleは検索結果のタイトルを書き換えるのか?

Googleによるタイトルの書き換えは、今に始まったことではありません。Googleは「ユーザーの検索意図に対して、ページの内容を最も的確に表す」と判断したタイトルを検索結果(SERP)に表示しようと、日々アルゴリズムを更新しています。

Googleによるタイトルの書き換えは、今に始まったことではありません。Googleは「ユーザーの検索意図に対して、ページの内容を最も的確に表す」と判断したタイトルを検索結果(SERP)に表示しようと、日々アルゴリズムを更新しています。

しかし、時としてコンテンツ制作者の意図と反してしまうことも少なくありません。以下のような「あるある」に頷かれる方も多いのではないでしょうか。

- 「CTRを狙って魅力的なコピーにしたのに、検索結果には素っ気ない<h1>(大見出し)がそのまま表示される」

- 「記事の途中の一文が切り取られてタイトルになってしまう」

- 「なぜか数年前に使った古いキャンペーン名や、関係ないキーワードがタイトルに入り込んでしまう」

従来から言われてきた「タイトル書き換え」の主な理由

これまで、タイトルが書き換えられる主な理由は、以下のように説明されてきました。

- 文字数が長すぎる(または短すぎる)

- 検索クエリと不一致

- 定型的なタイトル

ユーザーが検索したキーワード(検索クエリ)に対し、設定された<title>タグの内容が「ズレている」とGoogleが判断した場合に書き換えられる現象はよく発生します。

また、 「コラム|〇〇株式会社」のように、複数ページで定型的なタイトルを設定していて、ページ固有の主題が分かりにくい場合、Googleは本文中からより具体的な記述を探そうとします。

上記の対策(文字数の調整、キーワードの反映、固有タイトルの設定)は、今でもSEOの基本として重要です。

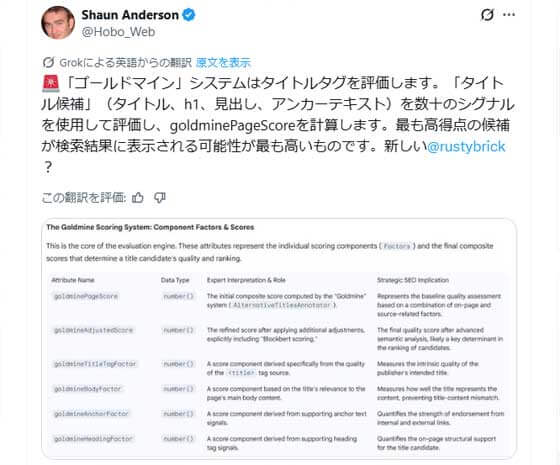

Goldmineシステムとは?

「Goldmine(ゴールドマイン)」システムとは、その名の通り「金脈」を掘り当てるかのように、ページ内から「最も価値のあるタイトル表現」を探し出すためのGoogleの内部ロジックの一つとされています。

「Goldmine(ゴールドマイン)」システムとは、その名の通り「金脈」を掘り当てるかのように、ページ内から「最も価値のあるタイトル表現」を探し出すためのGoogleの内部ロジックの一つとされています。

繰り返しになりますが、この呼び名、また存在自体、Googleの公式発表ではありません。しかし、漏洩データの解析により、存在とその役割が強く示唆されています。

このシステムが示唆するGoogleの“本音”は、非常にシンプルです。

「サイト運営者が設定した<title>タグがどうであれ、我々(Google)がページ全体を解析した結果、ユーザーの検索意図に最も応えると判断した表現をタイトルとして採用する」

この「Goldmine」システムの核心は、<title>タグだけを評価するのではなく、複数の「タイトル候補」を集め、それらをスコアリング(点数付け)している点にあります。

Goldmineが評価するタイトル候補とは?

Googleが「タイトル候補」として収集し、スコアリングしているとされる主な要素は以下の通りです。

- <title>タグ: 従来通り、最も重要なタイトル候補の一つ。

- <h1>タグ

- <h2>以下の見出しタグ

- 内部・外部リンクの「アンカーテキスト」: 他のページから、そのページが「何についてのページか」を示すテキストでリンクされているか。

- ページ本文中の特定のテキスト: Googleが「この一文こそがページの核心だ」と判断した部分。

驚くべきは、<title>や<h1>だけでなく、<h2>以下の見出しや、軽視されがちな「アンカーテキスト」までが、titleタグと“同列の候補”として評価されている点です。

なぜGoogleは<title>タグ以外も見るのか?

なぜGoogleは、わざわざこんな複雑なことをするのでしょうか? それは、Googleの最優先事項が、いついかなる時も「ユーザーの検索意図に完璧に応えること」だからです。

残念ながら、サイト運営者が設定した<title>タグが、常にユーザーの期待に応えるものとは限りません。 例えば、(さすがに最近は少なくなっているかと思いますが)SEOキーワードを不自然に詰め込んだタイトルや、クリックを誘うためだけの誇大なタイトル(いわゆる“釣りタイトル”)は、ユーザーの期待を裏切ります。

そのためGoogleは、ページ全体の文脈(H1、見出し、本文、被リンクの評価)を総合的に判断し、「このページの主題は、この検索クエリに対しては、こっちの表現(例えば<h2>見出し)の方が誠実で的確だ」と判断すれば、迷わずタイトルを書き換えるのです。

GoldmineがSEO担当者に突きつける重い事実

この「Goldmine」システムがSEO担当者に突きつけるのは、「小手先の<title>タグ最適化だけでは、もはやCTRはコントロールできない」ということです。

Googleはページ全体を「タイトル候補の集合体」として見ています。ですから、もし、<title>で「Aについて」と主張しているのに、<h1>では「Bについて」と述べ、<h2>では「Cについて」と解説し、アンカーテキストでは「Dはこちら」とリンクされていたら…?

Googleの「Goldmine」システムは「この記事の主題は一体どれだ?」と迷ってしまいます。その結果、Googleが「恐らくこれだろう」と選んだ候補(例えば<h2>の「Cについて」)がタイトルとして表示されてしまうのです。

根本的な原因は、「ページ全体のメッセージに一貫性がない」ことにあるのです。

タイトル書き換えを防ぐ対策

Googleがページ全体を見ている事実を踏まえるならば、私たちが取るべき対策は明確です。

Googleがページ全体を見ている事実を踏まえるならば、私たちが取るべき対策は明確です。

それは、「<title>タグをどう修正するか」という戦術論ではなく、「ページ全体のメッセージ一貫性を、どう戦略的に担保するか」です。

一貫性こそが、Googleに「このページの主題は間違いなくコレです」と強く、正しく認識させ、意図したタイトルを表示させるための鍵となります。 具体的に取り組むべき3つの対策を見ていきましょう。

対策1:titleとh1のメッセージを一致させる

SEO担当者から最も多く寄せられる質問が「<title>と<h1>は、全く同じ文字列にすべきですか?」というものです。

回答は、「完全に同一である必要はありません。しかし、伝えるべき“核となるメッセージ”は一致させてください」です。

両者には、似て非なる役割があります。

- <title>の役割: SERP(検索結果)で、ユーザーの検索意図に応え、クリックを促す「看板(コピー)」。

- <h1>の役割: 記事に入ってきたユーザーに、「この記事の主題はコレです」と宣言する「店内サイン」。

例えば、titleは「Googleタイトル書き換え対策とは?理由と5つの具体策をプロが解説」のように、検索キーワードと読後のベネフィットを含めたコピーライティングが有効です。 対してh1は、「Googleがタイトル書き換えを行う理由と対策」のように、記事の主題をより簡潔に宣言するのが良いでしょう。

この2つが伝える“核となるメッセージ”(=Googleタイトル書き換えの対策)は完全に一致しています。

最悪なのは、titleが「Googleタイトル書き換え対策」なのに、h1が「Webマーケティングの最新動向」といった全く別物の内容になっているケースです。これではGoogleが迷うのも無理はありません。

対策2:H2以下の見出しをH1から逸脱させない

「Goldmine」システムが<h2>以下の見出しも「タイトル候補」として見ていることを、軽く考えてはいけません。

<h1>を「幹」、<h2>や<h3>を「枝」だと考えてください。 <h1>で「リンゴの育て方ガイド」と宣言したなら、<h2>は以下のように「リンゴの育て方」を具体化・補強する内容でなければなりません。

- 土壌の選び方

- 水やりの頻度

- 剪定の方法

もし、<h2>に、以下のような主題(H1)から脱線したトピックが多く含まれているとどうなるでしょう。

- リンゴの歴史

- 美味しいリンゴの見分け方

- アップルパイのレシピ

Googleは「この記事、本当に育て方のガイド? もしかしてリンゴの総合情報ページ?」と判断し、<h2>の「美味しいリンゴの見分け方」をタイトルとして採用してしまうかもしれません。

記事のアウトライン(見出し構成)を作る段階で、全ての見出しが<h1>の主題から逸脱していないかを厳しくチェックすることが、そのままタイトル書き換え対策になるのです。

対策3:内部リンクのアンカーテキストで主題を補強する

最後に見落としがちなのが、Goldmineが評価する「アンカーテキスト」です。

例えば、あなたが「〇〇の対策ガイド」という渾身の記事(ページA)を書いたとします。 そして、サイト内の別ページ(ページB)から、ページAにリンクを張る際、「詳しくはこちら」「この記事」といった曖昧なアンカーテキストを使っていませんか?

これでは、Googleに「ページA」の主題が何であるか伝わりません。

正しくは、「〇〇の具体的な対策はこちら」「〇〇の対策ガイド(完全版)」といった、リンク先の主題(<h1>やtitleの核)と一致するアンカーテキストを使うべきです。

これが、Googleに対して「このリンク先のページは、間違いなく“〇〇の対策ガイド”ですよ」と、サイト全体で主題を補強する強力なシグナルとなります。

まとめ

今回は、Googleのタイトル書き換え問題について、最新のリーク情報「Goldmine」システムを切り口に、その本質的な原因と対策を解説しました。

Googleは<title>タグだけでなく、<h1>, <h2>以下, アンカーテキストなど、ページ全体を「タイトル候補」として評価しています。

ですから、書き換えが起こる根本原因は、これらページ全体の「メッセージの一貫性の欠如」にあります。対策としては、titleとh1の要旨を一致させ、h2以下の見出しを逸脱させず、アンカーテキストで主題を補強することが重要です。

これは単なるSEO対策ではなく、ユーザーの期待に応え、「CTR(機会損失)」と「ブランド(信頼)」を守るための本質的な経営活動です。

もし今、あなたがタイトルの書き換えに悩んでいるなら、<title>タグの修正だけで終わらせず、ぜひそのページの「見出し構成」や「内部リンクのアンカーテキスト」まで一貫性があるかを見直してみてください。

それは、Googleのためであると同時に、あなたのコンテンツの価値をユーザーに正しく届け、ビジネスの成果を最大化するために最も重要な一歩となるはずです。

もし、本記事の内容を自社サイトに具体的にどう適用すれば良いか分からない、あるいは専門的な知見に基づいた個別のコンサルティングが必要だと感じられた場合は、どうぞ弊社スリードットにお気軽にご相談ください。経験豊富なコンサルタントが、お客様のサイト規模や特性に合わせた最適な戦略をご提案し、目標達成をサポートいたします。

弊社スリードットは、SEOを含めた総合格闘技としてWebマーケティングの支援をさせていただいております。最新のWebマーケティング情報収集、SEOの外注化、または内製化における伴走型サポートに興味ある方は弊社にお気軽にご相談ください。