「検索順位は維持できているのに、なぜかサイトへのアクセスが減っている…」このような不可解な現象に直面し、これまでのSEOの常識が通用しなくなりつつあることを肌で感じている方も多いのではないでしょうか。

その原因は、ChatGPTに代表される生成AIの急速な普及です。人々はもはやキーワードで検索するだけでなく、AIと会話し、直接「答え」を得る時代に突入しました。

そこで必要になるのが、LLMO(大規模言語モデル最適化)です。これは、ChatGPTやGeminiといったLLMが回答を作る際に、自社のWebコンテンツを引用・参照しやすくなるように工夫する取り組み全体を指します。

本記事では、次世代戦略LLMOの基本概念、具体的な戦術、ツールの活用法、さらには成功事例や費用相場まで実践的に解説します。多くの企業様のWebマーケティングを支援しているスリードット株式会社で実際に施策と効果測定を行っているサイトのレポート実例もご紹介します。

目次

なぜ今LLMOが必要なのか?

ChatGPTやGeminiなどLLMを用いた対話型AIシステムを攻略するLLMOが、今必須のマーケティング戦略と言える理由を説明します。

ゼロクリック検索が増加している

生成AIは複数の情報源を瞬時に統合・要約し、ユーザーが求める「答え」そのものを提示します。生成AIによる検索がもたらす最も深刻な影響が、GoogleのAI Overviewなどに代表される「ゼロクリック検索」の増加です。

ユーザーは検索結果ページのリンクをクリックすることなく、AIが生成した回答だけで満足してしまうのです。

従来の検索順位は維持されているにもかかわらず、なぜかサイトへの流入が減少している、という不可解な現象の正体です。

この現実は、SEO専門家の役割が根本から進化しなければならないことを示唆しています。AIが情報への主要なインターフェースとなる世界では、AIの回答の一部になれなければ、たとえ検索順位が1位であっても存在しないも同然になる危険性をはらんでいます。

生成AIへ検索ユーザーが移行している

ChatGPTの爆発的な普及に続き、Gemini(旧Bard)やPerplexityといった「回答エンジン」も急速に台頭しています。

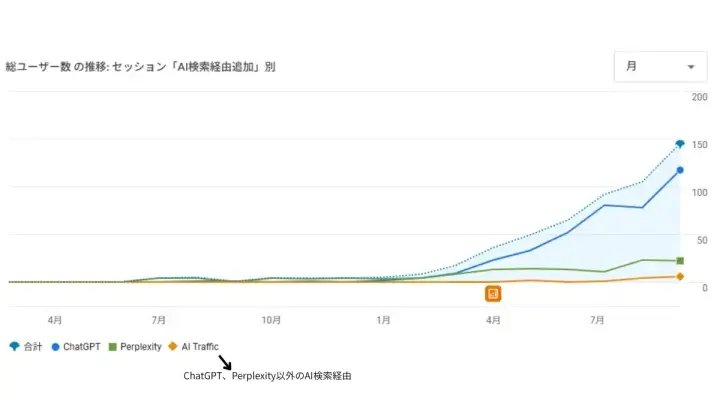

弊社スリードットで運用しているあるサービス系企業様のサイト(コラム中心)での、AI検索経由での傾向を示すGA4レポートが上記画像です。 設定手順は、「LLMOでのKPI設定方法は?」で詳しく説明しています。

「合計」(水色の点線)で示されるAI検索経由の総ユーザー数は、2025年の1月頃から増加傾向が始まり、特に4月以降に急激な右肩上がりとなっています。

増加の主な要因はChatGPT(青い実線)からの流入です。ChatGPT経由のユーザー数が合計グラフとほぼ連動する形で急増しています。

「Perplexity」(緑の実線)も2025年に入ってから流入が発生し、一定数のユーザーを維持しています。

ChatGPT経由の流入が急増したことにより、サイト全体の「生成AI経由の流入」が大幅に増加していることを明確に示しています。

従来は情報収集、調べものと言えばGoogle検索でした。「検索クエリを入力し、表示されたリンクをクリックする」という一連の流れがWebへのトラフィックを生み出す絶対的な原則でした。

しかし、ユーザーはGoogle検索でキーワードを打ち込む代わりに、自然な会話形式でAIに直接質問するようになっています。

2025年初頭以降は、ライトな検索ユーザー層が普段の検索アクションにChatGPTをはじめとする対話型の生成AIを活用し始めています。

従来のSEOで重視してきた「商品やサービスの比較・検討段階」や、より細かな情報収集のニーズも、多くの場合Google検索を使うことなく、AIとのやりとりだけで完結するケースが増えています。

例えば、「(製品カテゴリ) おすすめ 比較」や「(業界の課題) 解決策」といったコンバージョンに近い高意図を持つクエリまでもが、AIとの対話に吸収されつつあります。

これは、オーガニック検索流入を前提としてきたデジタルマーケティングの根幹を揺るがす地殻変動であり、LLMOが喫緊の課題である理由です。

AI検索経由のトラフィックはCVR5.9倍

AIの回答経由でサイトを訪れるユーザーは、すでに具体的な情報を得ており、購買意欲や関心が高い傾向にあります。これにより、コンバージョンに繋がりやすい質の高いトラフィックを獲得できます。

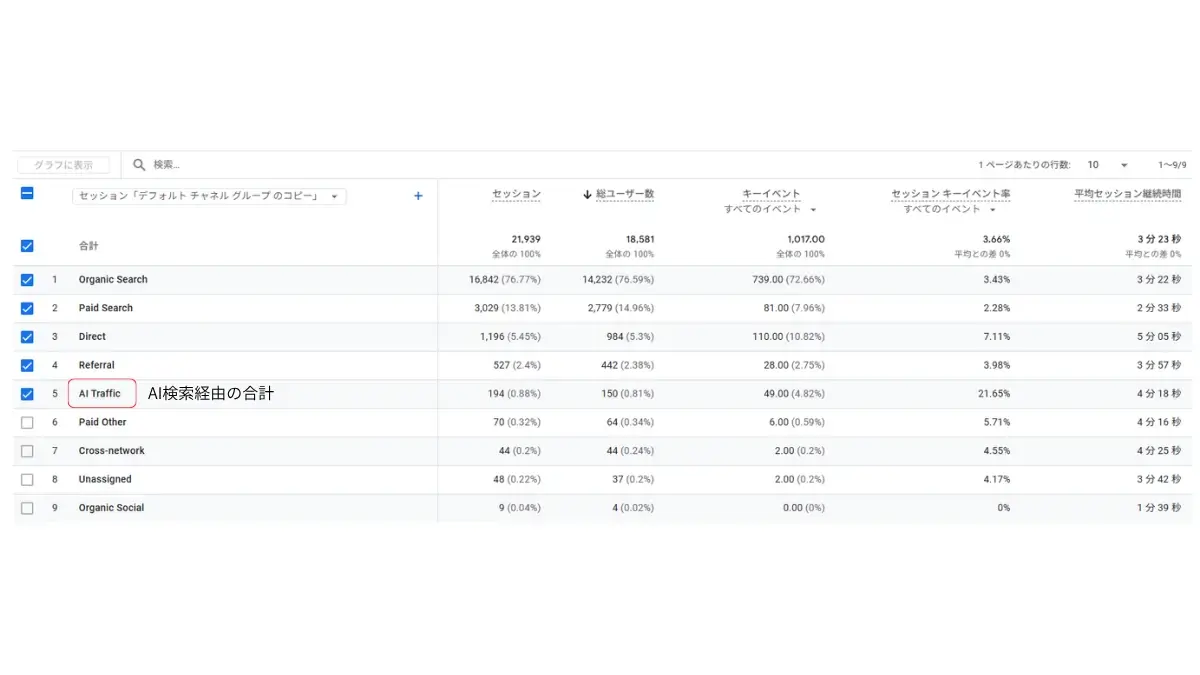

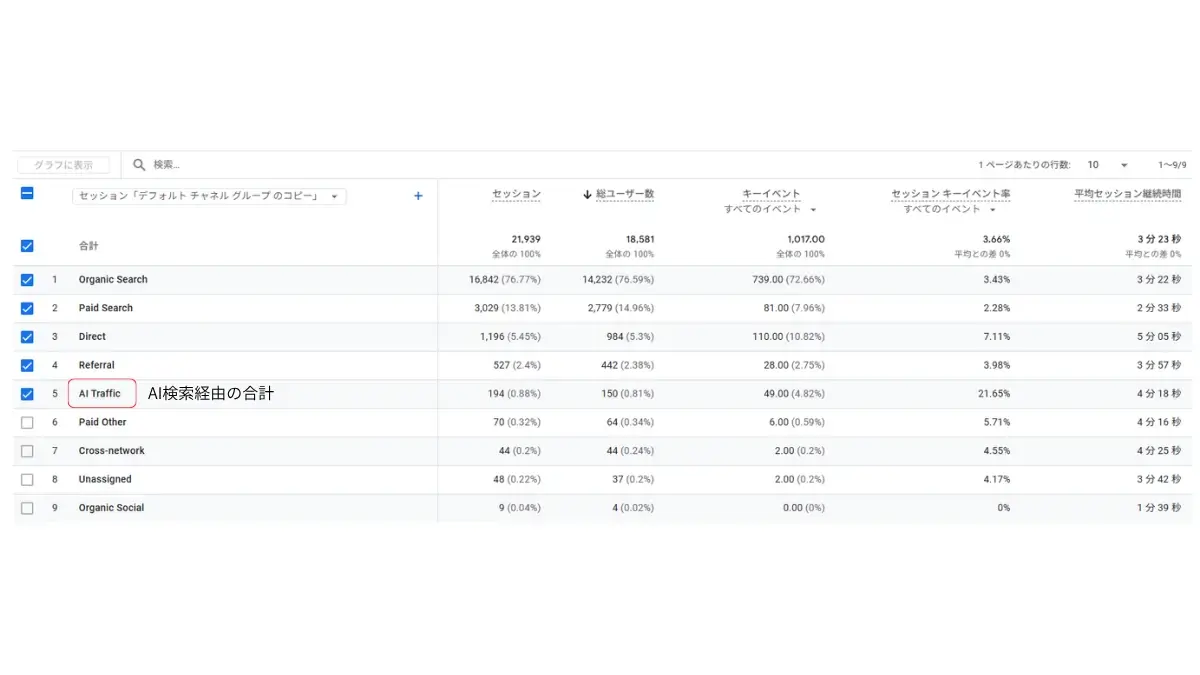

この傾向についてはGoogleも指摘しており、弊社でも実際のデータとして確認できています。上記画像は、弊社スリードットで運用しているある企業様サイトのGA4レポートです。(設定手順は、「LLMOでのKPI設定方法は?」で詳しく説明しています。)

画像内で「AI Traffic」と記載されているAI検索経由のセッション数は194で、全体のセッション数(21,939)のうち0.88%しかありません。つまり、AI検索経由の流入量自体はまだ非常に少ないことが分かります。

しかし注目したいのは、AI検索経由ユーザーの「セッションキーイベント率(成約率=CVR)」が21.65%と非常に高いことです。これは、サイト平均(3.66%)の5.9倍、他チャネル(例:Organic Search 3.43%、Direct 7.11%)と比べても突出しています。

これは、AI検索から来たユーザーが非常に高い確率でコンバージョン(主要な行動)に至っていることを示しています。

従来の検索エンジン(Organic Search)経由のユーザーと比べると、AI検索で情報を整理した上でサイトに訪れるユーザーは、すでに自分の課題をよりはっきり意識している場合が多いと考えられます。そのため、具体的な行動(購入や申し込みなど)を直前に控えている可能性が高くなります。

ブランド認知と権威性が向上する

AIに専門家として引用されることは、ユーザーへの強いブランド印象を生み出します。また、指名検索数の増加にもつながり、長期的に貴重な資産となります。

上記の弊社管理サイトでのレポートを見ても、「Direct」チャネル」(指名検索やブックマーク)は、平均継続時間が5分05秒と最も長く、CVRも7.11%と悪くありません。

しかし、AI検索経由(AI Traffic)は、継続時間こそDirectに劣るものの、CVRではDirectの約3倍です。これは、もともとそのブランドを知らなかったユーザーも、AIの推薦によってブランドへの強い印象を持つようになっている可能性を示しています。

競合と差別化できる

LLMOはまだ多くの企業が本格的に着手していない新しい領域です。早期に取り組むことで、競合に先駆けてAI検索における優位性を確立する「先行者利益」を得られる可能性があります。

LLMOの目的は?

LLMOは、単にトラフィックを獲得することだけが最終目的ではありません。その本質は、AIによって「指名されるブランド」になることにあります。

AIがユーザーの質問に対して自社の製品やサービスを推薦してくれることで、ユーザーはより高い意欲を持って直接サイトを訪れたり、ブランド名を記憶して後から指名検索(例:「〇〇社 サービス」)を行ったりするようになります。

これは、質の高い見込み顧客との新たな接点を創出することを意味します。

この新しい検索パラダイムに適応するための戦略が、LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)なのです。

LLMO、GEO、AIOの違いは?

LLMOについて調べていると類似の用語を目にすることがあり、混乱の原因となりがちですので差異を明確にしておきましょう。

| LLMOと似ている用語 | 用語の意味 |

|---|---|

| AIO (AI Optimization) | AI最適化 最も広義な言葉で、生成AIだけでなく、レコメンドエンジンなど、あらゆるAIシステムに対して自社の情報が好意的に扱われるようにする全ての取り組みを指します。 |

| GEO (Generative Engine Optimization) | 生成エンジン最適化 ChatGPTのように、AIが回答を「生成」するタイプのエンジンに特化した最適化を指します。LLMOとほぼ同義で使われることが多い用語です。 |

| LLMO (Large Language Model Optimization) | 大規模言語モデル最適化 AIOの中でも、特にChatGPTやGeminiなどのLLM(大規模言語モデル)がコンテンツを正確に理解し、引用できるようにすることに特化した分野です。 |

結論として、現在のWebマーケティングの文脈で「AI検索への対策」を語る場合、その中核をなすのがLLMOであると理解しておけば問題ありません。

従来のSEOとLLMOの違い一覧

従来のSEOとの違いを明確に理解することが、LLMO戦略の第一歩です。SEOはGoogleなどの検索エンジンを対象とし、そのアルゴリズムに評価されることでランキング上位を目指す活動でした。

一方、LLMOはChatGPTやClaudeといった大規模言語モデルや、AI OverviewのようなAI駆動型の検索機能を対象とします。

以下の表は、SEOに精通した皆様がLLMOの概念を直感的に理解できるよう、両者の違いをまとめたものです。

| 項目 | 従来のSEO | LLMO |

|---|---|---|

| 主要な目的 | 検索結果からのクリックを最大化する | AIが生成する回答内で引用・言及される |

| 対象 | Google、Bingなどの検索エンジンアルゴリズム |

|

| 中心的な戦術 |

|

|

| 成功指標(KPI) |

|

|

LLMOもSEOの知見が土台となる

ここで重要なのは、LLMOがSEOを完全に置き換えるものではないという点です。むしろ、LLMOは強固なSEO基盤の上に成り立つ、不可欠な追加レイヤーと捉えるべきです。

LLMはWeb上の情報を参照して回答を生成しますが、その情報のインデックスの大部分は依然としてGoogleのような検索エンジンに依存しています。つまり、SEO対策が不十分でGoogleに適切に評価されていないコンテンツは、そもそもLLMに発見され、信頼できる情報源として扱われる可能性が低いのです。

これまで培ってきたSEOの知識と経験は決して無駄にはなりません。それこそが、LLMOという新たな領域で成功を収めるための強固な土台となるのです。

AIに選ばれるためのLLMO戦略3つの柱と10の施策

LLMOの実践は、単一のテクニックに依存するものではありません。それは、「信頼されるコンテンツ」「技術的なアクセス性」「デジタル空間での権威性」という相互に関連し合う3つの柱に基づいた統合的なアプローチです。

| 戦略 | 目的 | 具体的施策 |

|---|---|---|

| AIが信頼するコンテンツ | 引用可能で権威ある情報を作る | E-E-A-Tの徹底追求 |

| 独自性・一次情報の提供 | ||

| AIが理解しやすい構造と表現 | ||

| 技術的基盤 | AIがページを発見し、正しく解釈できるようにするテクニカルLLMO | エンティティ最適化 |

| 構造化データ(スキーママークアップ)の戦略的活用 | ||

| llms.txtファイルの設置 | ||

| WordPressプラグインの活用 | ||

| デジタル空間での権威性 | Web全体で自社がどのように語られているか、という「外部からの評価」を向上させる | 第三者からの質の高い言及の獲得 |

| 定番プラットフォームでの活動 | ||

| 被リンクからブランド言及へデジタルPRの再定義 |

具体的な施策について説明します。

E-E-A-Tの徹底追求で信頼性の根幹を築く

LLMは信頼性が高く事実に基づいた情報を優先します。これは、SEOで重要視されるE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の概念が、LLMOにおいてさらに決定的な意味を持つことを示しています。

AIはコンテンツの内容だけでなく、「誰が」その情報を発信しているのかを重視します。

例えば、記事の著者がその分野で実績のある専門家であることをプロフィールで明記したり、主張の根拠となる公的な統計データや研究論文へ適切に言及したりすることでコンテンツの信頼性は大きく向上します。AIはこれらの情報を基に、そのコンテンツが信頼に足る情報源かを判断するのです。

独自性・一次情報の提供でAIが引用したくなる

AIは、他にはないユニークな情報を高く評価します。以下に挙げるようなオリジナルの一次情報をコンテンツに盛り込むことで、引用される可能性は飛躍的に高まります。

- 自社で実施したアンケート調査の結果

- 独自の実験データ

- 専門家による市場分析レポート

上記はWeb上の他の情報をまとめただけのものではなく、その企業でしか生み出せない「一次情報」です。ありふれた情報の焼き直しではなく、こうした自社ならではの価値ある情報を提供することがAIに引用されるための強力な武器となります。

AIが理解しやすい明確で簡潔な構造と表現

AIは人間のように行間を読んだり、文脈から意図を汲み取ったりすることが苦手です。そのため、情報を明確な構造で、簡潔に伝えることが不可欠です。

「結論→理由→詳細」といったピラミッド構造や一つの質問に一つの答えを返すQ&A・FAQ形式は、AIが内容を正確に把握する上で非常に有効です。文章も「AはBである」のように、主語と述語が明確なシンプルな表現を心がけましょう。

以下のような表現はAIの誤読を招く可能性があるため、避けるべきです。

- 専門用語の多用

- 感情的な表現

- 複雑な比喩

エンティティ最適化でAIに実体を認識させる

エンティティとは、AIが認識できる人、場所、製品、概念といった固有の存在を指します。AIに対して自社を信頼できる「実体」として認識させることが重要です。

具体的には、自社の正式名称、住所、電話番号(NAP情報)といった基本情報を、公式サイトはもちろん、Googleビジネスプロフィールや各種Webディレクトリ、SNSアカウントなどWeb上のあらゆる場所で一貫して正確に記述します。

表記が揺れていると、AIはそれらが同じ企業を指していると確信できず、評価が分散してしまう恐れがあるのです。

構造化データ(スキーママークアップ)の戦略的活用

構造化データがLLMの回答生成に直接使われるわけではない、という見方もありますが、その役割は極めて重要です。構造化データは、Googleの巨大なデータベースである「ナレッジグラフ」に自社の情報を正確に登録するための「名札」のようなものです。

LLMはこのナレッジグラフを信頼できる情報源として頻繁に参照します。そのため、構造化データを適切に実装することは、間接的にLLMからの信頼を獲得するための重要な布石となります。

例えば、「この記事の著者はこの人物です」「この製品の価格は〇〇円です」といった情報をAIが理解できる形式で伝えることで、情報の正確性を高めることができます。

llms.txtファイルの設置でAIクローラーと対話

llms.txtファイルは、検索エンジンクローラーに対するrobots.txtファイルに相当する、AIクローラー向けの新しい指示ファイルです。

llms.txtをサイトに設置することで、例えば「サイト内にある当社の研究レポートは積極的に学習してほしいが、採用応募者向けのプライベートなページは学習対象から除外してほしい」といったように、どのコンテンツをAIに学習させ、どれを除外するかを明示的に伝えることができます。

これにより、AIとのコミュニケーションをより細かく制御することが可能になります。

WordPressプラグインの活用

WordPressを利用している場合、LLMs.txt GeneratorやWebsite LLMs.txtといった専用プラグインを導入することで技術的な実装を大幅に簡略化できます。これらのプラグインは、専門的な知識がなくても、管理画面から簡単な操作でllms.txtファイルを作成・更新できるようにするものです。

これにより、技術的なハードルを下げ、本来注力すべきコンテンツ制作にリソースを集中させることができます。

第三者からの質の高い言及の獲得

LLMは、権威ある第三者のウェブサイト、例えば大手ニュースメディアや業界専門サイトなどで自社のブランドがどのように言及されているかを学習し、その権威性を判断します。

例えば、業界の動向を分析する記事の中で「この分野のリーディングカンパニーである〇〇社は…」とポジティブな文脈で言及されることは、LLMOにおいて非常に強力な信頼のシグナルとなります。

定番プラットフォームでの活動でAIの情報源にリーチする

RedditやQuoraのようなQ&Aサイト、あるいはWikipediaのような知識集約サイトはLLMが頻繁に情報源として引用するプラットフォームです。これらの場所で自社の専門知識を活かしてユーザーの質問に的確に答えたり、関連する議論に貢献したりすることで、ブランドが自然な形で言及される機会を増やすことができます。

これは、AIに対して自社がその分野の専門家であることを示す有効な戦略です。

被リンクからブランド言及へデジタルPRの再定義

従来のSEOでは、被リンクの獲得がデジタルPRの主な目的でした。しかしLLMOの文脈では、クリック可能なリンクがなくとも「権威あるサイトでブランド名が言及される」こと自体の価値が飛躍的に高まっています。

たとえば、「この調査は〇〇社のデータに基づいている」と業界レポートなどで記載されるだけで、AIはそのブランドを権威ある情報源として認識するようになります。

これは、SEOとPRの連携をこれまで以上に密にし、ブランド言及の質と量を追求する必要があることを意味しています。

LLMO対策のデメリットは?

LLMOのような新しい戦略に取り組む際には、その潜在的な課題を正確に理解することも不可欠です。

対策の複雑さと不確実性

LLMOにはSEOのような確立されたガイドラインが存在せず、対策は多岐にわたります。AIのアルゴリズムも常に変化するため、継続的な試行錯誤が求められます。

効果測定の難しさ

AIによる引用回数や指名検索数の増加といった指標は従来のアクセス解析ツールだけでは正確に追跡することが難しく、効果測定には工夫が必要です。

費用対効果の見極め

専門的なツールや外部コンサルタントの活用にはコストがかかります。短期的な成果が見えにくいため、長期的な視点で費用対効果を判断する必要があります。

今日から始めるLLMO実践のツール選定から効果測定まで

LLMOへの取り組みを体系的に始めるために必要なツールや手順、評価指標について解説します。

最新LLMOツール

LLMOは新しい分野ですが、すでに戦略実行を支援する多様なツールが登場しています。自社の目的と予算に応じて、これらのツールを戦略的に組み合わせることが成功の鍵となります。

| カテゴリ | ツール例 | 主要な機能 | 料金体系の目安 |

|---|---|---|---|

| 技術設定・監査 |

|

|

無料〜 |

| パフォーマンス分析・監視 |

|

AI回答における自社・競合の言及数やシェアの追跡、センチメント分析 | 有料(月額$29〜$499以上) |

| コンテンツ最適化・制作 |

|

|

フリーミアム〜有料 |

LLMO初期診断

まずは自社の現状を正確に把握することから始めましょう。以下の簡単な4ステップで、最初のLLMO診断を実施できます。

- 技術的な基本チェック

robots.txtファイルを確認し、「GPTBot」や「Google-Extended」といった主要なAIクローラーをブロックしていないかを確認します。 - 手動でのAIクエリ実行

ChatGPTやGeminiなど複数のLLMに対し、自社のブランド名、製品、関連する業界キーワードなど、様々な質問を投げかけてみます。

自社がどこで、どのように表示されるか、競合はどうか、そしてAIがどのサイトを引用しているかを記録します。 - 診断ツールの活用

llmocheck.aiのような無料診断ツールを使い、自社サイトのURLを入力して、技術的なLLMO対応度のベースラインレポートを取得します。 - 引用元の分析

競合が引用されている場合、その引用元となったページを徹底的に分析します。どのようなコンテンツ構造か、どのような情報が評価されているのかを理解することで、自社のコンテンツ戦略の具体的な改善点が見えてきます。

AI検索時代のKPI設定

LLMOの効果を測定するためには、従来のSEOとは異なる新しいKPI(重要業績評価指標)に注目する必要があります。

| 主要KPI | KPIの定義 |

|---|---|

| AIによる言及・引用回数 | ターゲットとする質問に対して、AIの回答内で自社ブランドやコンテンツが引用された回数。 最も直接的な成果指標です。 |

| シェア・オブ・ボイス(SoV) | AIの回答における、競合と比較した自社ブランドの言及占有率。 |

| 指名検索数・ダイレクトトラフィックの増加 | AIの回答でブランドを知ったユーザーが、後日ブランド名で検索したり、直接URLを入力してサイトにアクセスしたりする数の増加 LLMOがブランド認知度向上に貢献したことを示す強力な証拠です。 |

| AIチャット経由のセッション | AIの回答内に表示された引用リンクからのサイト流入数 |

注意すべきなのは、LLMOへの投資効果(ROI)がすぐに現れるものではなく、時間をかけて間接的に成果が出ることが多い点です。例えば、ユーザーがAIの回答でブランドを知り、後日あらためて指名検索するような場合、従来の「ラストクリック重視」の評価モデルでは、LLMOの寄与をきちんと把握できません。

そのため、AI言及数のような直接的な指標と指名検索数の推移といった遅行指標を長期的に相関させて分析するなど、測定の考え方そのものをアップデートする必要があります。

LLMO対策の費用は?

LLMOは、もはや無視できない戦略的投資です。外部の専門家の支援を検討する際に、市場の費用相場やサービス内容を理解しておくことは賢明な意思決定の第一歩となります。

LLMO支援サービスの費用

LLMO支援サービスの市場はまだ成熟過程にありますが、提供されるサービスと費用相場は主に以下のカテゴリーに分類されます。自社の課題とリソースに合わせて、最適なサービスを選択することが重要です。

| サービス種別 | 内容 | 費用相場(税別) | 契約形態 |

|---|---|---|---|

| LLMO初期診断 | サイトのLLMO対応状況の監査、競合分析、戦略ロードマップの策定 現状把握と課題特定が目的 |

10万円~50万円 | スポット(単発) |

| LLMOコンサルティング(戦略) | 継続的な戦略的アドバイス、月次レポート、改善提案 社内に実行リソースがある場合に適する |

月額10万円~30万円 | 月額サービス |

| LLMOコンサルティング(実行支援含む) | 戦略策定、技術的な実装、コンテンツ制作、デジタルPRなどの実行までを代行する包括的な支援 | 月額30万円~100万円以上 | 月額サービス |

| LLMOモニタリングサービス | 専用ツールを用いて、AI回答における自社や競合の言及状況を定期的にレポーティングする | 月額5万円~20万円 | 月額サービス |

| コンテンツ最適化・制作 | 既存記事のリライトや、LLMOを意識した新規記事の作成を記事単位で依頼する | 1記事3万円~10万円以上 | プロジェクト単位 |

失敗しないLLMO対策会社の選び方

LLMO支援の費用は、サービスの範囲によって大きく異なります。このような状況で最も賢明な投資戦略は、段階的なアプローチを取ることです。

いきなり高額な長期契約を結ぶのではなく、まずは以下のポイントを確認しましょう。

- 料金体系の透明性

- 実績と専門性

- 段階的なアプローチの提案

まずは比較的手頃な「初期診断」サービスを利用し、データに基づいた客観的な現状評価と具体的な改善ロードマップを得ることをお勧めします。その上で、算出されたROIの予測を基に、より大規模なコンサルティング契約への投資を判断するという手順を踏みましょう。

そうすることで、リスクを最小限に抑えつつ、社内の合意形成を円滑に進めることが可能になります。

まとめ

本稿で見てきたように、検索の世界は変化の渦中にあります。AIが生成する回答の中でいかに存在感を示すかが、これからのビジネスの成長を左右する新たな必須条件となりました。

この変化は、単なる戦術の変更を求めるものではありません。それは、Webマーケティング担当者の役割そのものの進化を促しています。

成功の鍵は、本稿で提示した3つの柱—権威あるコンテンツ、技術的なアクセス性、デジタル空間での権威性—を統合した戦略にあります。まずは体系的な現状分析から始め、適切なツールを活用し、そして成果を測るための指標をアップデートしてください。

LLMOは短期間で終わる流行ではありません。変化を避けるのではなく、チャンスと考えて積極的に行動しましょう。

そうすることで、貴社は競合に先駆けて、持続可能な競争優位性を築くことができるでしょう。

よくある質問

LLMOとSEOの最も大きな違いは何ですか?

最も大きな違いは、最適化の対象と目的です。SEOはGoogleなどの検索エンジンを対象に、検索結果ページからのクリック獲得を目的とします。一方、LLMOはChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)を対象に、AIが生成する回答内での引用・言及を目的とします。戦術も、キーワード中心のSEOに対し、LLMOではエンティティやコンテンツの構造、外部からの権威性がより重要になります。

中小企業でもLLMOから恩恵を受けられますか?

はい、大いに可能です。むしろ、市場が未成熟な今こそ中小企業にとってチャンスです。大企業がまだ本格的に着手していないニッチな分野や、特定の地域に関する質問(例:「〇〇市でおすすめのBtoBコンサルは?」)で専門性と権威性を確立することで、AIに選ばれる存在になることは十分に可能です。先行者利益を獲得しやすいのが現在のLLMOの魅力です。

LLMOにおいて、被リンクはまだ重要ですか?

はい、重要です。ただし、その役割は進化しています。LLMOの文脈において、権威あるサイトからの被リンクは、単なるランキングシグナル以上に、AIがそのコンテンツの信頼性と権威性を判断するための強力な証拠となります。これは本稿で述べた「デジタル空間での権威性」の柱を構築する上で、依然として中心的な役割を果たします 。

LLMO対策を始めてから効果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?

LLMOは長期的なブランド構築戦略です。llms.txtの設置のような技術的な修正は比較的すぐに効果を発揮する可能性がありますが、AIに一貫して引用されるほどの権威性を築くには、一般的に6ヶ月以上の期間を見込む必要があります。これは、多くのコンサルティングサービスの契約期間が最低6ヶ月からとなっていることとも一致します。継続的な改善と測定が成功の鍵となります。