「LLMO(大規模言語モデル最適化)の成果をどう測ればいいのか分からない」ChatGPTやGeminiなどの生成AIが急速に普及する中、Webマーケティング担当者の多くが直面しているのが、生成AI経由での流入効果の測定の難しさです。

SEOでは検索順位やクリック率という明確な指標がありましたが、LLMOでは「何を測れば成果が分かるのか」があいまいと悩んでいる担当者が少なくありません。

本記事では、多くの企業様のWebマーケティングを支援しているスリードット株式会社のコンサルタントが、業種別・フェーズ別の具体的なKPIテンプレートと5ステップの実践的設定プロセスを完全解説します。SEOの知識を活かしながら、生成AI時代に対応できる測定戦略を今日から構築できます。

目次

従来SEOのKPIとLLMOでのKPI5つの違い

LLMOとは、ChatGPT、Gemini、Claude、PerplexityなどのLLM(大規模言語モデル)が生成する回答において、自社の情報が適切に引用・言及されるよう最適化する取り組みです。従来のSEOでは、Google Search Consoleで順位とクリック数を確認するのが主流でした。

しかし、LLMOではユーザーが検索結果をクリックせず、AIの回答内で情報を得て完結してしまうケースが増えています。つまり、従来の指標だけでは成果を捉えきれなくなっているのです。

SEO経験者がLLMOの指標設定で戸惑うのは、従来の考え方が通用しない点です。5つの決定的な違いを理解しておきましょう。

測定の即時性

SEOでは、順位変動を翌日には確認できます。しかしLLMOでは、AIモデルのトレーニングデータ更新頻度に依存するため、施策の効果が反映されるまで数週間から数ヶ月かかることもあります。

短期的な変動を追うのではなく、中長期のトレンドを見る必要があります。

トラフィックの可視性

SEOではGoogle Analyticsでオーガニック流入を簡単に追跡できました。LLMOでは、AI経由の流入を特定するには専用の設定が必要です。

ChatGPTなどからの流入は通常のダイレクト流入やリファラーとして記録されるため、見分けがつけにくいです。(見分ける方法はあります)

順位という概念の消失

SEOでは「3位」「10位」という明確な順位がありました。

一方、LLMOでは、従来の「順位」という概念が適用できません。代わりに「言及率」「引用頻度」といった指標を使います。

回答内で言及されるかどうか、言及される順番、どのような文脈で言及されるかが重要です。

定性評価の重要性

SEOでは数値(順位、流入数、CV数)で成果を測れました。LLMOでは、同じ言及回数でも「推奨される」文脈と「比較対象」の文脈では意味が全く異なります。

数値と共に、内容の質を評価する必要があります。

競合分析の複雑さ

SEOでは競合サイトの順位を簡単に確認できました。LLMOでは、同じプロンプトでも回答が変わることがあり、競合との比較が一筋縄ではいきません。

複数回の測定と統計的な処理が求められます。

LLMOでのKPI設定が難しい3つの理由

LLMO専門家の記事では、「定量的なKPIの設定が難しい」と明言されています。具体的には3つの理由があります。

測定環境の標準化が困難

同じプロンプトでも、AIモデルのバージョン、ユーザーの過去の対話履歴、時間帯などによって回答が変わります。完全に再現可能な測定環境を作るのは不可能に近く、ある程度のばらつきを前提とした測定設計が必要です。

測定を10回実施して平均を取る、といった統計的アプローチが求められます。

データ取得の技術的ハードル

Google Search ConsoleのようにAPIで簡単にデータを取得できる仕組みがまだありません。手動でプロンプトを入力して回答を記録するか、有料のLLMOトラッキングツールを使うか、いずれにしても一定の技術的な工夫が必要です。

無料で始める場合、Googleスプレッドシートに手動記録するなど労力がかかります。

効果の因果関係が不明瞭

コンテンツを改善したら言及が増えたとして、それが改善の効果なのか、単にAIモデルが更新されたタイミングだったのか判断が難しいケースがあります。SEOのように「タイトルを変えたら順位が上がった」という直接的な因果が見えにくいのです。

これを補うため、複数の施策を同時に実施せず、一つずつ検証していく必要があります。

LLMOのKPI設定5ステップ

ここからは、実際にどう指標を設定していくかの具体的なプロセスを見ていきます。

各ステップには明確な成果物があり、次のステップへ進む判断基準も設定されています。所要時間は、小規模企業で2-3週間、中規模企業で4-6週間が目安です。

1:自社のLLMO成熟度をチェックする

最初のステップは、自社が今どの段階にいるかを診断して把握することです。LLMO施策をすでに始めているのか、これから始めるのかで設定すべき指標は大きく変わります。

以下の10項目チェックリストで、自社の成熟度を診断してください。各項目に「はい」なら1点、「いいえ」なら0点です。

- ChatGPT/Geminiで自社名を検索し、言及されることを確認したことがある

- 構造化データ(スキーママークアップ)を実装している

- E-E-A-Tを意識したコンテンツ作成ポリシーがある

- 著者プロフィールと実績を明示している

- 外部サイトから自社への言及(非リンク言及含む)を把握している

- FAQや詳細な説明を含む、包括的なコンテンツがある

- Google Analyticsで流入元を細かく分類している

- 競合他社のLLMO対応状況を調査したことがある

- LLMO専用の予算とリソースを確保している

- LLMO施策の責任者が明確に定められている

診断結果の読み方は以下です。

| 得点 | ステージ | 行うべきアクション |

|---|---|---|

| 0-3点 | 導入前期 まずは基礎的な体制整備が必要です |

定量KPIよりも「体制構築」「ベースライン測定」に注力すべき |

| 4-6点 | 導入期 基礎は整っていますが、まだ本格的な測定段階ではありません |

「認知度向上」「初期言及獲得」を目指す指標が適しています |

| 7-9点 | 成長期 本格的にLLMOに取り組める段階 |

「言及率向上」「流入増加」といった定量的な評価軸を設定 |

| 10点 | 成熟期 業界をリードする立場 |

「Share of Voice」「コンバージョン貢献度」など高度な指標に挑戦 |

現状診断の結果は、次のステップでゴール設定する際の重要な判断材料になります。成熟度が低い段階で高度な指標を設定しても、測定できず挫折する原因になります。

2:ビジネス目標とKPIを紐付けてゴール設定

現状診断が終わったら、次は「何のためにLLMOをやるのか」を明確にします。ここが曖昧だと、指標を設定しても意味のない数値追いになってしまいます。

ビジネス目標は大きく4つのパターンに分類できます。自社がどのパターンに当てはまるか考えてみてください。

| パターン | 状況 | 推奨されるKPI |

|---|---|---|

| 認知度向上型 | 自社や製品の認知度が低く、まずは「存在を知ってもらう」ことが目標 スタートアップや新規事業 |

「言及回数」「言及されるプロンプトの種類」など、純粋な露出量を測ります |

| ポジショニング確立型 | ある程度認知はあるが、「○○といえば□□社」という第一想起を取りたい | 「推奨される文脈での言及率」「競合との比較での位置づけ」など、言及の質を重視 |

| トラフィック獲得型 | 認知もポジショニングもあり、AIからの流入を具体的に増やしたい | 「AI経由の訪問数」「AI経由のCV数」など、直接的な成果指標 |

| リスク管理型 | ネガティブな文脈で言及されるリスクを減らすことが目標 | 「ネガティブ言及率」「誤情報訂正率」など、防御的な指標 |

ここで重要なのは、ゴールをSMART原則に沿って具体化することです。「認知度を上げる」では曖昧すぎます。

「6ヶ月後に、自社名を含むプロンプト100種で、言及率を現状の15%から40%に引き上げる」のように、具体的な数値と期限を設定します。

3: 業種別テンプレートから自社に合うKPIを選ぶ

ゴールが明確になったら、次は具体的なKPIを選びます。ゼロから考える必要はありません。業種別・目標別のテンプレートから、自社に合うものを選んで調整すれば効率的です。

ここでは代表的な評価指標を、測定の難易度と影響度で整理します。

【基本指標】測定が比較的容易で、どの企業でも追跡すべき指標

| KPI | KPIの定義 | 注意点 |

|---|---|---|

| 言及率 | 設定したプロンプトセット(例:100個)のうち、何%で自社が言及されるか | ベースライン測定に必須 |

| AI経由流入数 | Google Analytics 4で追跡可能な、AI経由のサイト訪問数 | 直接的な成果指標 |

| 指名検索増加率 | 自社名での検索が増えているか | LLMOの副次効果として重要 |

【中級指標】測定にやや工夫が必要だが効果検証に有効な指標

| KPI | KPIの定義 | 注意点 |

|---|---|---|

| 引用順位 | AI回答で言及される順番(1番目、2番目、3番目など) | 最初に言及される方がよい |

| 文脈スコア | 推奨、中立、否定的、比較対象など、言及の文脈を分類・スコア化 | |

| 競合比較出現率 | 自社と競合が同時に言及される際、どちらが優位に扱われるか |

【上級指標】測定に専用ツールが必要だが戦略的に重要な指標

| KPI | KPIの定義 | 注意点 |

|---|---|---|

| Share of Voice(SoV) | 業界全体のAI言及のうち自社が占める割合 | 市場ポジション把握に最適 |

| リンク付き言及率 | AIが自社サイトへのリンクを含めて回答する割合 | トラフィック獲得に直結 |

| コンバージョン貢献度 | AI経由流入のCV率と、全体CV率の比較 | ROI評価に必須 |

各指標には、測定方法、目標値の設定方法、改善施策との紐付けが必要です。

一般的には、基本指標2-3個、中級指標1-2個の合計3-5個が適切な数です。指標が多すぎると測定負荷が高まり、継続できなくなります。

4: KPI測定の実務体制を構築する

指標を選んだら、次は「誰が、いつ、どうやって測定するか」を決めます。ここが曖昧だと、最初の1ヶ月は頑張っても、2ヶ月目には誰も測定しなくなります。

測定設計で決めるべき5つの要素を整理します。

測定頻度

毎日測定は現実的ではありません。LLMOの性質上、週次または月次が適切です。

初期は週次で変化を把握し、安定してきたら月次に移行するのが一般的です。ただし、重要なアップデートやキャンペーン実施時は臨時測定を行います。

測定責任者

専任が理想ですが、兼任でも構いません。重要なのは、「この人が測定する」と明確に決めることです。

「誰でもいい」は「誰もやらない」と同義です。副責任者も決めておくと、休暇時などのカバーができます。

測定プロトコル

どのAI(ChatGPT、Gemini、Perplexityなど)で、どのプロンプトセットを使い、何回測定するかを標準化します。

例えば、「ChatGPT-4で、事前定義した50個のプロンプトを、毎週月曜午前10時に1回ずつ実行」のように具体的に決めます。

この標準化が、測定の再現性を担保します。

記録方法

Googleスプレッドシートで十分です。日付、プロンプト、AI名、言及有無、引用順位、文脈メモを記録する簡単なテンプレートを作成します。

有料ツール(Ahrefs Brand Radarなど)を使う場合は、そのダッシュボードを活用します。

レビューサイクル

測定するだけでなく、データを見てアクションを決める会議体も設計します。月次でKPIレビュー会議(30分)、四半期で戦略見直し会議(1時間)を設定するのが標準的です。

実際の運用では、週30分程度の測定作業で回せる設計を目指しましょう。複雑すぎる設計は継続の妨げになります。

5: 現実的な目標値と達成期限を決める

最後のステップは、各指標の具体的な目標値を決めることです。ここで多くの企業がつまずくのは、「どれくらいが妥当な目標か分からない」ことです。

目標設定には3つのアプローチがあります。

ベースライン比較型

現状を基準に、改善率で目標を決めます。例えば、現在の言及率が15%なら、6ヶ月後に30%(2倍)、12ヶ月後に45%(3倍)といった具合です。

LLMOの初期段階では、このアプローチが最も現実的です。

競合ベンチマーク型

競合他社の数値を調査し、それを上回ることを目標にします。例えば、競合A社の言及率が35%なら、自社は40%を目指す、といった形です。

ただし、競合の数値を正確に把握するのは難しいため、このアプローチは参考程度にとどめます。

ビジネス逆算型

最終的なビジネス目標(例:AI経由でCV月10件獲得)から逆算して、必要な流入数、そのために必要な言及率を計算します。最も論理的ですが、コンバージョン率などの前提値が不確実なため定期的な見直しが必要です。

どのアプローチを選ぶか?

実務的には、ベースライン比較型をベースに、競合ベンチマーク型とビジネス逆算型で調整する方法が推奨されます。

目標値には必ず期限を設定します。以下の3段階で設定すると、進捗管理がしやすくなります。

- 短期目標(3ヶ月後)

- 中期目標(6ヶ月後)

- 長期目標(12ヶ月後)

また、目標は「ストレッチゴール(達成が難しいが理想的)」と「ミニマムゴール(最低限達成すべき)」の2段階で設定すると、チームのモチベーション維持にも効果的です。

業種別LLMOのKPIテンプレート集

業種によって、LLMOで重視すべきポイントは大きく異なります。B2B企業は専門性と信頼性、B2C企業は製品情報の正確性を重視します。

ここで提示するテンプレートは、そのまま使っても良いですし、自社の状況に合わせてカスタマイズしても構いません。

B2BのSaaS/コンサルティング企業における指標設定例

B2B企業の特徴は、購買プロセスが長く、専門性の高い情報を求める顧客が多いことです。LLMOでは、AIが「信頼できる専門家」として自社を紹介してくれるかが重要になります。

導入期(0-6ヶ月)の評価指標

- 基本言及率: 20個の自社関連プロンプト(「○○ツール 比較」「○○の導入方法」など)で言及率15%以上

- 専門性スコア: 言及される際の文脈を「専門家として」「選択肢の一つとして」「その他」に分類し、「専門家として」が30%以上

- AI経由サイト訪問: 月50訪問以上(Google Analytics 4で測定)

この段階では、まず「AIに認識されること」が最優先です。言及率は高くなくても、確実に言及される状態を作ります。

成長期(6-12ヶ月)の評価指標

- 言及率: 50個のプロンプトで言及率35%以上(導入期の2倍)

- 引用順位: 言及される際上位3位以内での言及が60%以上

- リンク付き言及率: AIが自社サイトリンクを含める割合が20%以上

- AI経由リード獲得: 月3件以上のお問い合わせ(AI経由流入からのCV)

量だけでなく質を追います。単に言及されるだけでなく、競合より上位に位置づけられ、実際のビジネス成果に繋がり始める段階です。

成熟期(12ヶ月以降)の評価指標

- Share of Voice: 業界全体のAI言及のうち自社が15%以上を占める

- リード品質スコア: AI経由リードの商談化率が全体平均の1.2倍以上

- 競合比較優位率: 競合と同時言及される際、自社が優位な文脈で扱われる割合が70%以上

- ROI: AI経由施策のコスト対効果が150%以上

業界リーダーとしての地位確立を目指します。量・質ともに高水準を維持しつつ、ビジネス貢献度を明確に示します。

B2CのEコマース企業における指標設定例

B2C企業の特徴は、製品情報の正確性と購買意欲の高いユーザーへのリーチが重要なことです。LLMOでは、AIが製品を正しく紹介し、購買検討者に推奨してくれるかがポイントになります。

導入期(0-6ヶ月)の評価指標

- 製品情報正確性: AIが自社製品について言及する際、価格・スペック・在庫状況などの情報が正確な割合が80%以上

- 言及率: 30個の製品関連プロンプト(「○○ おすすめ」「△△ 比較」など)で言及率10%以上

- AI経由サイト訪問: 月100訪問以上

B2Cでは、間違った情報が拡散されるリスクがあります。まずは正確性を担保しながら、少しずつ露出を増やします。

成長期(6-12ヶ月)の評価指標

- 言及率: 100個のプロンプトで言及率25%以上

- 推奨コンテキスト率: 言及される際、「おすすめ」「高評価」などのポジティブな文脈が50%以上

- AI経由購買数: 月10件以上の購入(AI経由流入からのCV)

- 製品カテゴリーカバー率: 自社の主要製品カテゴリーのうち60%以上でAI言及がある

製品ラインナップ全体でのカバー率を高めつつ、実際の売上に繋がる段階を目指します。

成熟期(12ヶ月以降)の評価指標

- カテゴリーシェア: 主要製品カテゴリーでAI言及における市場シェア20%以上

- AI経由購買単価: AI経由顧客の平均購買単価が全体平均の1.3倍以上

- リピート購入率: AI経由顧客の3ヶ月以内リピート率が30%以上

- ネガティブ言及率: ネガティブな文脈での言及が5%以下

AIを経由した顧客が質の高い顧客であることを証明します。LTV(顧客生涯価値)も追跡対象に加えます。

ローカルビジネスにおける指標設定例

ローカルビジネス(飲食店、医療機関、士業など)の特徴は、地域に根ざしたサービス提供と口コミ・評判が重要なことです。LLMOでは、AIが地域関連の質問に対して自社を推奨してくれるかがポイントです。

導入期(0-6ヶ月)の評価指標

- 地域言及率: 「○○市 △△サービス」といった地域+サービスのプロンプト20個で言及率20%以上

- 営業情報正確性: AIが提供する自社の営業時間・住所・電話番号などが正確な割合が90%以上

- AI経由問い合わせ: 月3件以上の電話・メール問い合わせ(AI経由と特定できたもの)

ローカルビジネスでは基本情報の正確性が最優先です。Google Business Profileとの連携も重要になります。

成長期(6-12ヶ月)の評価指標

- 地域言及率: 50個のプロンプトで言及率40%以上

- 推奨順位: 地域の競合と比較された際、上位3位以内に入る割合が60%以上

- AI経由来店数: 月10件以上の来店(来店時アンケートで「AIで知った」と回答)

- 評判スコア: AIが言及する際の評価が5段階で平均4.0以上

地域内での認知と評判を確立します。来店や予約といった実際の行動に繋げます。

成熟期(12ヶ月以降)の評価指標

- 地域Share of Voice: 地域内の同業種でAI言及の40%以上を占める

- AI経由顧客LTV: AI経由顧客の年間利用額が全体平均の1.5倍以上

- リピート来店率: AI経由顧客の3ヶ月以内リピート率が50%以上

- 地域拡大: 隣接地域(半径10km圏内)でも言及率20%以上を達成

地域内での圧倒的な認知を確立し、顧客の質とロイヤルティを高めます。

Google Analytics 4 (GA4) でのKPI追跡設定

GA4でAI経由の流入を追跡する仕組みを設定する方法を説明します。

最も推奨される方法はカスタムチャネルグループの作成です。これにより、「オーガニック検索」や「参照」と並列で「AI検索」チャネルをレポートに表示でき、日々の分析がスムーズになります。

設定手順

設定手順は以下です。

- GA4の「管理」>「データ表示」>「チャネルグループ」に移動します。

- 「新しいチャネルグループを作成」をクリックするか、既存のグループをコピーします。

- 「新しいチャネルを追加」をクリックし、「AI Traffic」などの名前を付けます。

- 条件を設定します。ディメンションを「参照元」(または「セッションの参照元」)にし、マッチタイプを「正規表現に一致」に設定します。

- 以下の正規表現(または追跡したいAIソースに合わせて調整したもの)を入力します

1*chatgpt\.com.*|.*perplexity.*|.*edgepilot.*|.*edgeservices.*|.*copilot\.microsoft\.com.*|.*openai\.com.*|.*gemini\.google\.com.*|.*nimble\.ai.*|.*iask\.ai.*|.*claude\.ai.*|.*aitastic\.app.*|.*bnngpt\.com.*|.*writesonic\.com.*|.*copy\.ai.*|.*chat-gpt\.org.*|.*grok\.x\.ai.* - チャネルを保存し、重要:チャネルリスト内で新しく作成した「AI Traffic」チャネルを「参照(Referral)」チャネルよりも上に移動します。

GA4は上から順に条件を評価するため、これを怠るとAIからの流入が「参照」に分類されてしまいます。 - グループ全体を保存します。

上記の設定により、「レポート」>「集客」>「トラフィック獲得」で作成したカスタムチャネルグループを選択すると、「AI Traffic」チャネルからのセッション数(AI検索からの流入数)、エンゲージメント(滞在時間やページビュー数など)、コンバージョン数(問い合わせや購入など)を確認できるようになります。

特にコンバージョン率は、AI経由ユーザーの意欲の高さを示す重要な指標です。

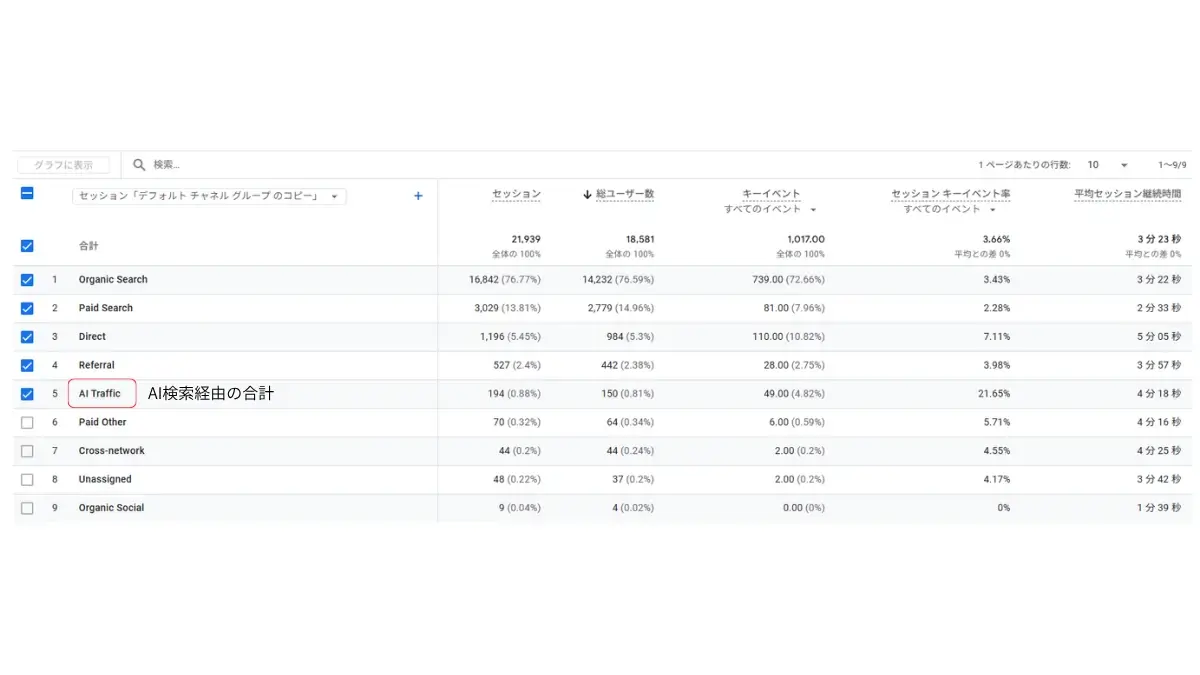

弊社で実際に設定したレポート画面

上記画像は、弊社スリードットで運用しているある企業サイト(コラムが主)のGA4レポートです。上記手順に沿って設定しています。

AI検索経由流入(画像内では「AI Traffic」)のセッション数は 194 で、これはサイト全体のセッション(21,939)のわずか 0.88% です。まだまだ、AI検索経由流入は少ないことが見て取れます。

ただし、Google AI Overview経由はこれに含まれていないので、実際にはもっと多いと推測されます。

最重要ポイントとして、AI検索経由ユーザーのセッション キーイベント率(成約率=CVR)は 21.65% です。これは、サイト平均(3.66%)や他のどのチャネル(例:Organic Search 3.43%, Direct 7.11%)と比較しても圧倒的に高いCVRです。

これは、AI検索から来たユーザーが非常に高い確率でコンバージョン(主要な行動)に至っていることを示しています。

定量指標と定性評価のバランス設計

ここまで定量的な指標を中心に解説してきましたが、LLMOで最も重要なポイントの一つが「数値だけでは不十分」ということです。このセクションでは、定量と定性のバランスをどう取るか、AI言及内容の定性評価3つの視点を解説します。

なぜ数値だけでは不十分なのか

SEOでは、「検索順位が上がった」=「成果」という単純な図式が成り立ちました。しかしLLMOでは、そうはいきません。

例えば、A社が「○○ツール 失敗事例」というプロンプトで高頻度に言及されているとします。言及率だけ見ると40%で優秀です。

しかし、内容は、「A社のツールは使いにくい」「失敗した企業が多い」といった否定的なものばかり。この状態で「言及率40%達成」でも実態はマイナスです。

一般的には、定量70%、定性30%の配分が適切です。月次レビューでは、まず定量指標で全体トレンドを把握し、次に定性評価で「中身」を確認します。

四半期レビューでは、定性評価にやや時間をかけ、40%程度の配分にします。

定性評価を怠ると、「数字は良いのに、なぜか売上が伸びない」という事態に陥ります。

文脈分類

AI言及を5つの文脈に分類します。

- 推奨:「おすすめ」「優れている」「第一選択」など明確にポジティブ

- 中立:「選択肢の一つ」「利用可能」など肯定も否定もしない

- 比較対象:競合との比較で言及されるが優劣は明示されない

- 条件付き:「〜な場合には良い」など限定的な推奨

- 否定的:「おすすめしない」「問題がある」など明確にネガティブ

月次で、各文脈の割合を集計します。理想的には、推奨50%以上、否定的5%以下です。

競合との位置づけ

競合と同時に言及される際の、相対的な扱いを評価します。

- 優位:自社が競合より上位、または優れていると明示

- 同等:競合と同列、優劣なし

- 劣位:競合が上位、または自社が劣っていると明示

優位の割合が50%以上なら競合優位性が確立しています。劣位が30%を超える場合、ポジショニング戦略の見直しが必要です。

行動喚起の強度

AIがユーザーにどれだけ強く、自社への行動を促しているか評価します。

- 強い行動喚起:「訪問すべき」「問い合わせることをおすすめ」など明確な推奨

- 弱い行動喚起:「詳細は公式サイトで確認」など情報提供のみ

- 行動喚起なし:言及のみでリンクや誘導なし

強い行動喚起の割合が20%以上あれば、トラフィック獲得に有利です。

まとめ

生成AIは、もはや一過性のトレンドではなく、ビジネスインフラになりつつあります。顧客が情報を探す方法が変わった今、マーケティング手法も変わる必要があります。

ただし、LLMO対応は「やらなければ即座に死ぬ」ものではありません。SEOと並行して、徐々にシフトしていけば良いのです。

いきなりKPIを決めようとせず、まず自社の成熟度を診断してください。

現状診断→ゴール設定→KPI選択→測定設計→目標設定。この5ステップを守ることで、自社に最適化されたKPIが設定できます。業種別テンプレートを活用すれば、ゼロから考える必要はありません。

短期ROIを期待すると、3ヶ月で挫折します。0-3ヶ月はベースライン測定、3-6ヶ月は言及率向上、6-12ヶ月はトラフィック獲得、12-18ヶ月でROI証明、というフェーズ別の目標設定が現実的です。

ぜひ、明日からでも、「LLMO始めます」と宣言してください。そして12ヶ月後、「LLMO、やって良かった」と振り返れるはずです。

よくある質問

LLMO KPI設定の効果が出るまでどれくらいかかりますか?

現実的なタイムラインは以下の通りです。

0-3ヶ月(基盤構築期):

- 明確な数値変化はほぼありません

- この期間は、測定体制の確立、ベースラインデータの取得、初期施策の実行が主目的

- 「効果が見えない」と焦らず、基盤固めに徹してください

3-6ヶ月(初期シグナル):

- 言及率が5-10%程度向上(例:10% → 15-20%)

- AI経由流入が月20-50件程度発生

- 指名検索が10-20%増加(副次効果)

6-12ヶ月(明確な成果):

- 言及率が2-3倍に向上(例:10% → 20-30%)

- AI経由流入が月50-200件

- AI経由のCV(問い合わせ、購入)が月3-10件発生

12-18ヶ月(ROI証明):

- Share of Voiceが業界平均以上に到達

- AI経由の売上貢献が明確に数値化できる

- 投資回収率が120-200%を達成

このタイムラインは、業種や競合状況、投入リソースによって前後します。B2B企業は購買サイクルが長いため、やや時間がかかります。B2C企業やローカルビジネスは、比較的早く効果が見えることもあります。

重要なのは、短期的なROIを期待せず、12-18ヶ月視点で取り組むことです。